『問題解決型』ハードウェアメーカー

ファナティック

-

- ファナティックの特長 ファナティックの特長

- /

- 製品&ソリューション 製品&ソリューション

- /

- 導入事例 導入事例

- /

- 最新ニュース 最新ニュース

- /

- ファナティックレポート ファナティックレポート

- /

- サポート サポート

- /

- 会社案内 会社案内

- /

- 採用情報 採用情報

2025.09.11 新技術

近年、コンピューター製品に搭載するパーツの消費電力が増加傾向にあり、従来の空冷方式では十分な冷却性能を確保できないという課題が顕在化しています。この課題に対応するため、弊社独自の液体冷却システムを開発し、パーツの放熱に関する課題解決を図っております。

コンピューター製品での冷却で培った、液体冷却技術をご紹介いたします。

一般的な冷却方式の空冷、水冷、液浸についてご紹介いたします。

・空冷

空気を冷媒に使用する冷却方式です。

一般的には、熱源にヒートシンクを取り付け、ヒートシンクに空気を送り冷却します。

コンピューター製品では、主にCPUやGPUなどの高発熱部品の冷却に利用されています。

構造が簡素で、設置やメンテナンスが容易という利点があります。

しかし、周辺温度や埃の影響を受けやすく冷却性能が必ずしも十分でないという欠点があります。

・水冷

水を冷媒に使用する冷却方式です。

熱源に接触するように設置された冷却プレート内に水を流し冷却します。

空冷方式と比較し、熱伝達効率が高く、熱を素早く吸収してラジエターへ移送することで冷却性能が向上します。

一方で、ラジエター、タンク、ポンプなどの設備が必要となり構造が複雑化します。また、液漏れすると周辺部品へ損傷を与えるリスクがあるという欠点があります。

最近ではデータセンターなどで採用される事例が増加しておりますが、配管設備や冷却塔など大規模な設備が必要となります。

・液浸

熱源となる電子部品を絶縁性のある液体に直接浸漬し、熱を液体に伝達することで冷却する方式です。

熱源から発生する熱を直接液体に伝達するため、効率的に冷却します。

水冷方式と比較し、直接熱源を液体に浸漬するため、循環系の配管や冷却プレートなどが必要とせず、液漏れ時の電子部品への損傷リスクもありません。一方で、液体の管理や交換などの運用コスト、メンテナンスコストが高くなります。

一般的な空冷方式では高発熱部品の冷却が困難で、水冷方式は液漏れによる運用停止リスクがあります。

これらの課題を最小化し、高い冷却性能を維持しつつ低コストで導入できる液体冷却技術を開発しました。

当社の液体冷却技術をご紹介します。表1に冷却方式と特長を示します。

| 冷却方式 | 特長 |

|---|---|

| 真空液体冷却 (特許第7527008号) |

1.冷却ファンを使用しないため、消費電力が少ない 2.冷却ファンを使用しないため、騒音0 3.配管や循環ポンプを使用しない (配管の破損による水漏れ・液漏れの心配がない) 4.従来の空冷冷却方式よりも高効率に発熱体を冷却できる |

| 沸騰冷却 (気液二相流) |

1.沸騰(気化熱)を利用し冷却する 2.大規模な配管工事が不要のため、即時設置が可能 3.複数な熱源に対し、柔軟な配管が可能 4.電子部品への影響ない液体(冷媒)を使用 |

・真空液体冷却(特許第7527008号)

一般的な液浸冷却の利点に加え、真空筐体を採用することで内部圧力を制御し、冷媒の沸点を低下させる技術を開発しました。

水に比べて沸点の低い冷媒を使用し冷却しています。

ファンレスで高気密筐体のため、耐環境性に優れています。

さらに、絶縁性のある液体を冷媒として使用し、電子部品の安全性を確保しています。

・沸騰冷却 (気液二相流)

沸騰冷却は、液体を加熱し沸点に達させ相変化(液体→気体)に伴う潜熱を利用して効率的に熱を除去する冷却技術です。

液浸方式に利用されている沸騰現象と、水冷方式に利用されている循環装置を組み合わせています。

液体流量を制御し、沸騰を発生させることで、効率的な冷却を実現します。

真空液体冷却より沸点の低い冷媒を使用し沸騰を促進させ、高い熱伝達性能を発揮します。

特に、電子機器や高熱負荷機器の冷却において有効です。

| 冷却方式 | 空冷 | 水冷 | 液浸 | 真空液体 | 沸騰冷却 (気液二相流) |

|---|---|---|---|---|---|

| 冷却性能 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

| コスト | ○ | × | △ | △ | △ |

| メンテナンス性 | ○ | △ | △ | ○ | ○ |

| 部品への影響 | △ | × | ○ | ○ | ○ |

| 環境負荷 | × | ○ | ○ | ○ | ○ |

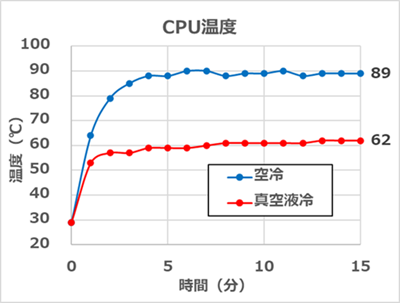

真空液体冷却方式と空冷方式を比較したCPU温度試験結果を表 3および図 1に示します。

| 冷却方式 | 温度(℃) |

|---|---|

| 空冷 | 89 |

| 真空液体冷却 | 62 |

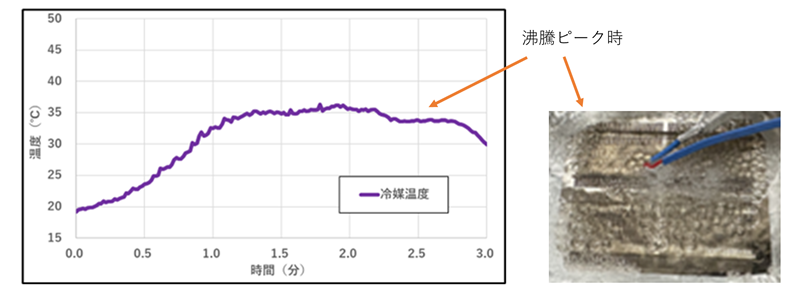

沸騰冷却の冷却効果を計測する試験です。

図 2の沸騰ピーク時(沸騰が活発)になると冷却性能が向上している試験結果を示します。

沸騰ピーク時に冷却性能が向上していることが確認できます。

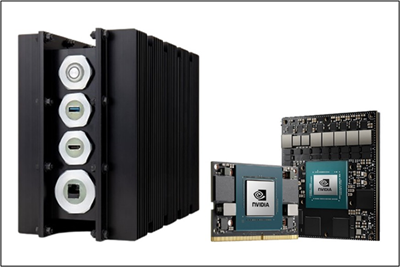

弊社では真空液体冷却にて産業コンピューター(Sealed Edge 図3)を開発いたしました。

ファンを搭載せず、最大80WのCPUを冷却することが可能です。

真空フランジ構造と自社開発のハーメチック(気密)コネクタを採用することで、コンピューターの劣化や故障の原因となる腐食ガスや粉塵、液体の侵入防止を実現。コンピューターに不向きな場所や環境でもコンピューターを設置することができます。

真空コンピューター「Sealed Edge」の詳しいご紹介はこちら

表 4は空冷方式および沸騰冷却方式を用いて消費電力225WのCPUを冷却した温度結果であり、空冷方式より冷却性能が向上していることを確認しました。

| 冷却方式 | 温度(℃) |

|---|---|

| 空冷 | 51 |

| 沸騰冷却 | 41 |

(試験条件)

熱源:Intel Xeon Gold 6448Y (TDP:225W)

CPU負荷:100%

室温:25℃

今回は、一般的な冷却と弊社が開発した液体冷却技術をご紹介しました。

電子部品の高集積化と高性能化により、様々な分野で効率的で安全な冷却技術が求められています。

用途に応じた最適な冷却技術を選択することが重要です。

当社はお客様のご要望に最適な冷却方式をご提案し、放熱の課題を解決してまいります。